|

省级机关干部生涯

当人是兽时,他比兽还坏。 (泰戈尔《飞鸟集》248)

1963年大学毕业分配时,我预先不知道我会分配去哪里。填志愿时我有说希望去高校或研究机构。但我没有想到要去打听或打点。分配方案公布

那天,我们列队站在系办公楼前等候张榜。老大哥黄文宗过来悄悄跟我说 ,我分配在福建函授广播学校,他、箴英,和林韬也都留在福州。他去福三中,箴英去福五中,林韬去福一中。拿到介绍信去报到,才知道函授广播学校在西门福建教育学院内,人事编制合在一起。由于工资是八月下半月起算,我报完到,领了红校徽和工作证,就回龙海老家了。八月十五日

兴高采烈来 到 教 育学院, 却被告知英语函授广播不办,要我去闽侯一中。 我是很不情愿的:要去中学我不如回家乡中学。但教育厅说我必需服从分配,我也只好去了。

在闽侯一中,我们四个新老师住在一间宿舍,都是刚从大学毕业的。两个英语,一个数学,一个中文。平时,我们上完课都回到宿舍里,各做各的事,但友好相处。教数学的吴家琪自己装了一个矿石收音机,不用电池,把天线挂到室内电灯线上,就可收听“对台广播”(福建广播电台对台湾

广播)。我开始编一本英语读物,虽然当时没有得到出版。(但十五年后我去厦门大学读研究生时是出版了,所得稿费买了一台黑白电视机。)周末,我们去工会会议室里打乒乓球,常常打得汗流夹背,精疲力竭。到64年四月,突然通知调我回函授广播学校。由于同时调出的有一个副校长,

因此校方为我们办了欢送宴会。我生来第一次上了宴席喝了酒。 在闽侯一中,我们四个新老师住在一间宿舍,都是刚从大学毕业的。两个英语,一个数学,一个中文。平时,我们上完课都回到宿舍里,各做各的事,但友好相处。教数学的吴家琪自己装了一个矿石收音机,不用电池,把天线挂到室内电灯线上,就可收听“对台广播”(福建广播电台对台湾

广播)。我开始编一本英语读物,虽然当时没有得到出版。(但十五年后我去厦门大学读研究生时是出版了,所得稿费买了一台黑白电视机。)周末,我们去工会会议室里打乒乓球,常常打得汗流夹背,精疲力竭。到64年四月,突然通知调我回函授广播学校。由于同时调出的有一个副校长,

因此校方为我们办了欢送宴会。我生来第一次上了宴席喝了酒。

回到函授广播学校,第一个接触的是俄语老师黄孔义。原来函授广播是开设中文 和俄语,现在俄语不流行,改英语,因此调我来。第二个接触的是教育学院的人事干部老刘,他找到我宿舍,伸手就向我要组织关系介绍信。当我告诉他我连团员都不是时,万分诧异的表情,大大地写在他的山东大汉的脸上。教育学院是省级机关,想来,到这种单位的,除了德高望重的老教师,年轻教师都必需是有组织关系介绍信的。在那个年代,特别在我们这种省级机关,政治气氛的确是浓得很的。在我们那里工作的人有不少是高干和他们的眷属。教育学院的院长陈以一是十三级干部。教育厅厅长王喻耕是十级干部。来给我们作报告时手里永远夹着烟。她是福建省省委书记叶飞的老婆,而叶飞是五级干部。到了文革,他们都挨整了。教育厅和我们搬到闽北建阳一中去办学习班。在大食堂吃饭时,没有桌椅,王喻耕找到几块木头,刚要坐下,就有教育厅的人看到,立马把木头踢开,使她十分狼狈

。我们函授广播学校的主任是陈瑞兰,她的丈夫是省公安厅的付厅长。陈瑞兰倒是很洁身自好的。她上班从不迟到,待人接物也有分寸。因此,她是文革唯一没有挨整的院校领导。有一次我跟几个党员闹意见,开生活会的时候她来了。听那几个党员的话意和其他人的帮腔,是想把我打下去。

我据理力争。最后,还是她发了话,说我是应提防潜移默化,但我的本质是好的,等等。就是她这番话,也因为我是烈士子弟,他们也怕犯阶级路线错误,以后大家才相安无事。 和俄语,现在俄语不流行,改英语,因此调我来。第二个接触的是教育学院的人事干部老刘,他找到我宿舍,伸手就向我要组织关系介绍信。当我告诉他我连团员都不是时,万分诧异的表情,大大地写在他的山东大汉的脸上。教育学院是省级机关,想来,到这种单位的,除了德高望重的老教师,年轻教师都必需是有组织关系介绍信的。在那个年代,特别在我们这种省级机关,政治气氛的确是浓得很的。在我们那里工作的人有不少是高干和他们的眷属。教育学院的院长陈以一是十三级干部。教育厅厅长王喻耕是十级干部。来给我们作报告时手里永远夹着烟。她是福建省省委书记叶飞的老婆,而叶飞是五级干部。到了文革,他们都挨整了。教育厅和我们搬到闽北建阳一中去办学习班。在大食堂吃饭时,没有桌椅,王喻耕找到几块木头,刚要坐下,就有教育厅的人看到,立马把木头踢开,使她十分狼狈

。我们函授广播学校的主任是陈瑞兰,她的丈夫是省公安厅的付厅长。陈瑞兰倒是很洁身自好的。她上班从不迟到,待人接物也有分寸。因此,她是文革唯一没有挨整的院校领导。有一次我跟几个党员闹意见,开生活会的时候她来了。听那几个党员的话意和其他人的帮腔,是想把我打下去。

我据理力争。最后,还是她发了话,说我是应提防潜移默化,但我的本质是好的,等等。就是她这番话,也因为我是烈士子弟,他们也怕犯阶级路线错误,以后大家才相安无事。

文革开始时写大字报,他们党团员们都是聚在一起讨论,集体签名的。只有我自己看材料读社论,自己写大字报。开始组织红卫兵时,整个学校只有我和其他两个青年教师够资格。我们三人成立了教育学院的“东海前线红卫兵”。本来对我心怀不良的党棍们,就更奈何我不得了。当然,自己不犯政治错误,不让他们抓住把柄,乃是主要的。记得有一次讨论,我说了唐诗宋词是很难超越的。马上有人问我是不是今不如昔。从那以后我就更加小心做人了。文革初破四旧,我先悄悄地把可能被当做四旧的东西毁了扔掉,如“米洛斯的维纳斯”女神石膏雕象

(Venus

de Milo)。至于我的熊猫牌电唱收音两用机,我还是把它留下了。因为我可以说,革命需要外语,而学外语需听外语广播。我的同行兼朋友李念国是参加过朝鲜战争的复退军人,音乐修养很高,收藏很多古典音乐唱片。文革中李念国说了“党团员在历届运动中都充当打手”的话。文革后期党团员又得势,开始找李念国的茬。那时我是专政队员。风声紧时,我怕他被抄家,就心照不宣地去他家说向他借唱片听,把他的所有唱片转移到我处。跟我一样,到了教育学院解散时,我们都下放蹲点去了。而有人有路子的,都转到省教委或其他省革委会机构。其中有一个名叫谢武通的,在教育学院见面时他都笑眯眯跟我打招呼。等到我下了放又去省教委找人时,他竟然恶狠狠地瞪着我。真叫我想不出到底是我得罪过他呢,还是这些人生来就是得志就猖狂的。 文革开始时写大字报,他们党团员们都是聚在一起讨论,集体签名的。只有我自己看材料读社论,自己写大字报。开始组织红卫兵时,整个学校只有我和其他两个青年教师够资格。我们三人成立了教育学院的“东海前线红卫兵”。本来对我心怀不良的党棍们,就更奈何我不得了。当然,自己不犯政治错误,不让他们抓住把柄,乃是主要的。记得有一次讨论,我说了唐诗宋词是很难超越的。马上有人问我是不是今不如昔。从那以后我就更加小心做人了。文革初破四旧,我先悄悄地把可能被当做四旧的东西毁了扔掉,如“米洛斯的维纳斯”女神石膏雕象

(Venus

de Milo)。至于我的熊猫牌电唱收音两用机,我还是把它留下了。因为我可以说,革命需要外语,而学外语需听外语广播。我的同行兼朋友李念国是参加过朝鲜战争的复退军人,音乐修养很高,收藏很多古典音乐唱片。文革中李念国说了“党团员在历届运动中都充当打手”的话。文革后期党团员又得势,开始找李念国的茬。那时我是专政队员。风声紧时,我怕他被抄家,就心照不宣地去他家说向他借唱片听,把他的所有唱片转移到我处。跟我一样,到了教育学院解散时,我们都下放蹲点去了。而有人有路子的,都转到省教委或其他省革委会机构。其中有一个名叫谢武通的,在教育学院见面时他都笑眯眯跟我打招呼。等到我下了放又去省教委找人时,他竟然恶狠狠地瞪着我。真叫我想不出到底是我得罪过他呢,还是这些人生来就是得志就猖狂的。

在省教育学院(函授广播学校)的六年间,在可以教书时我还是教得很顺心的。我独力编写辅导资料,还负责闽南片的巡回面授,并因此去遍闽南各个县市,知道、看到了一些在省级机关里不可能知道、看到的事,还交了许多从学员演变来的好朋友。最值得一提的是教育学院的图书馆。藏书很多,包括大量的内部书籍。同时,图书馆开架,不限借书数量。我在这里比较有系统地,按作家和年代读了中外名著和各类“杂书”。跟“反右”有关的内部读物让我进一步认识政治的险恶。《第三帝国兴亡史》

(The Rise

and Fall of the Third Reich : A History of Nazi Germany, by William

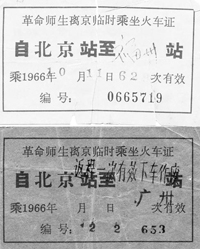

L. Shirer) 使我有机会把现状跟历史作比较。从这些读物中,我得到了政治启蒙。因此,虽然文革是政治狂热的时期,我个人却是相当清醒的,不投入、不卷入;不怕人整,也不必整人。趁大串联,我去了北京两次,并独自去了杭州、上海、大连和广州这些我心仪已久的地方。武斗开始,社会大乱时,我在家乡当逍遥派整整一年,工资每个月由孔义寄到石码给我。运动后期回到教育学院

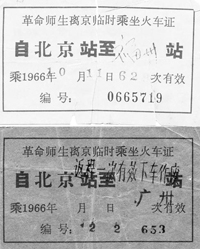

,仍然可以做我想学想做的事,包括木工和武术,还交了象慕适这样的好朋友。有一度风行“早请示,晚汇报”。审查对象们低头列队站一旁“请罪”,革命群众们站在老毛的大塑像前三呼“万岁”和“永远健康”。我参加了一次,从第二天起我就提早出门,经过门口站岗的军宣队,去十分钟外的西湖公园晨练了。1969年底,我下放蹲点到南靖县和溪公社,从此离开省级机关这种庙小鬼神大的是非之地。

燕南 2002年5月8日

|

在闽侯一中,我们四个新老师住在一间宿舍,都是刚从大学毕业的。两个英语,一个数学,一个中文。平时,我们上完课都回到宿舍里,各做各的事,但友好相处。教数学的吴家琪自己装了一个矿石收音机,不用电池,把天线挂到室内电灯线上,就可收听“对台广播”(福建广播电台对台湾

广播)。我开始编一本英语读物,虽然当时没有得到出版。(但十五年后我去厦门大学读研究生时是出版了,所得稿费买了一台黑白电视机。)周末,我们去工会会议室里打乒乓球,常常打得汗流夹背,精疲力竭。到64年四月,突然通知调我回函授广播学校。由于同时调出的有一个副校长,

因此校方为我们办了欢送宴会。我生来第一次上了宴席喝了酒。

在闽侯一中,我们四个新老师住在一间宿舍,都是刚从大学毕业的。两个英语,一个数学,一个中文。平时,我们上完课都回到宿舍里,各做各的事,但友好相处。教数学的吴家琪自己装了一个矿石收音机,不用电池,把天线挂到室内电灯线上,就可收听“对台广播”(福建广播电台对台湾

广播)。我开始编一本英语读物,虽然当时没有得到出版。(但十五年后我去厦门大学读研究生时是出版了,所得稿费买了一台黑白电视机。)周末,我们去工会会议室里打乒乓球,常常打得汗流夹背,精疲力竭。到64年四月,突然通知调我回函授广播学校。由于同时调出的有一个副校长,

因此校方为我们办了欢送宴会。我生来第一次上了宴席喝了酒。 和俄语,现在俄语不流行,改英语,因此调我来。第二个接触的是教育学院的人事干部老刘,他找到我宿舍,伸手就向我要组织关系介绍信。当我告诉他我连团员都不是时,万分诧异的表情,大大地写在他的山东大汉的脸上。教育学院是省级机关,想来,到这种单位的,除了德高望重的老教师,年轻教师都必需是有组织关系介绍信的。在那个年代,特别在我们这种省级机关,政治气氛的确是浓得很的。在我们那里工作的人有不少是高干和他们的眷属。教育学院的院长陈以一是十三级干部。教育厅厅长王喻耕是十级干部。来给我们作报告时手里永远夹着烟。她是福建省省委书记叶飞的老婆,而叶飞是五级干部。到了文革,他们都挨整了。教育厅和我们搬到闽北建阳一中去办学习班。在大食堂吃饭时,没有桌椅,王喻耕找到几块木头,刚要坐下,就有教育厅的人看到,立马把木头踢开,使她十分狼狈

。我们函授广播学校的主任是陈瑞兰,她的丈夫是省公安厅的付厅长。陈瑞兰倒是很洁身自好的。她上班从不迟到,待人接物也有分寸。因此,她是文革唯一没有挨整的院校领导。有一次我跟几个党员闹意见,开生活会的时候她来了。听那几个党员的话意和其他人的帮腔,是想把我打下去。

我据理力争。最后,还是她发了话,说我是应提防潜移默化,但我的本质是好的,等等。就是她这番话,也因为我是

和俄语,现在俄语不流行,改英语,因此调我来。第二个接触的是教育学院的人事干部老刘,他找到我宿舍,伸手就向我要组织关系介绍信。当我告诉他我连团员都不是时,万分诧异的表情,大大地写在他的山东大汉的脸上。教育学院是省级机关,想来,到这种单位的,除了德高望重的老教师,年轻教师都必需是有组织关系介绍信的。在那个年代,特别在我们这种省级机关,政治气氛的确是浓得很的。在我们那里工作的人有不少是高干和他们的眷属。教育学院的院长陈以一是十三级干部。教育厅厅长王喻耕是十级干部。来给我们作报告时手里永远夹着烟。她是福建省省委书记叶飞的老婆,而叶飞是五级干部。到了文革,他们都挨整了。教育厅和我们搬到闽北建阳一中去办学习班。在大食堂吃饭时,没有桌椅,王喻耕找到几块木头,刚要坐下,就有教育厅的人看到,立马把木头踢开,使她十分狼狈

。我们函授广播学校的主任是陈瑞兰,她的丈夫是省公安厅的付厅长。陈瑞兰倒是很洁身自好的。她上班从不迟到,待人接物也有分寸。因此,她是文革唯一没有挨整的院校领导。有一次我跟几个党员闹意见,开生活会的时候她来了。听那几个党员的话意和其他人的帮腔,是想把我打下去。

我据理力争。最后,还是她发了话,说我是应提防潜移默化,但我的本质是好的,等等。就是她这番话,也因为我是 文革开始时写大字报,他们党团员们都是聚在一起讨论,集体签名的。只有我自己看材料读社论,自己写大字报。开始组织红卫兵时,整个学校只有我和其他两个青年教师够资格。我们

文革开始时写大字报,他们党团员们都是聚在一起讨论,集体签名的。只有我自己看材料读社论,自己写大字报。开始组织红卫兵时,整个学校只有我和其他两个青年教师够资格。我们